米粒晶莹剔透,香气扑鼻,尝一口,软糯的口感夹杂着香气涌上唇齿之间,米饭放凉后,吃起来也不“回生”——这就是拥有400多年历史,曾作为“皇室贡米”的小站稻。小站稻不仅是天津农产品的一张闪亮“名片”,也是我国北方优质稻米的代表,天津津南小站稻种植系统还被认定为中国重要农业文化遗产。

小站稻,这一承载着天津人乡愁的特色农产品,如何在当下继续发展、传承?2021年,农业农村部批复天津市建设小站稻国家级农业全产业链重点链,天津食品集团为链主企业。随着全国农垦“两大行动”持续推进,天津食品集团将小站稻振兴与提升粮食单产、保障国家粮食安全、服务农民增产增收等职责使命相结合,扎实推进粮食产能提升行动,加快自主选育优良品种,推广应用先进种植技术,推动农业提质增效,不断提升小站稻全产业链发展水平和市场竞争力。

走进天津市宝坻区国家现代农业产业园,天津农垦渤海农业集团有限公司下属全资子公司天津农垦小站稻产业发展有限公司(以下简称“小站稻公司”)就坐落其中。在这里,小站稻公司拥有2万余亩自主经营的稻田,年加工能力达6万吨的稻米加工生产线、1500平方米恒温成品库及1.5万吨原粮储藏库,形成集育种、种植、研发、销售、大米生产加工及粮食贸易为一体的全产业链。

2023年,在天津地区水稻单产提升项目中,公司自主种植的小站稻亩产达798公斤,一举夺得天津地区水稻单产第一名。2024年,在全国农垦单产提升劳动竞赛中,公司小站稻亩产达786公斤。获得如此高的单产,“秘诀”在哪里?

种子“芯片”的作用不可或缺。天津食品集团投资1500万元,先后建成230亩小站稻育种基地,500亩智慧育秧基地,5000亩制种繁种田,形成年产优质小站稻良种300万公斤的生产能力。

聚焦品种培优与品质提升,小站稻公司积极汇聚科研力量:公司成立小站稻技术中心,抽调技术骨干开展新品种选育、栽培技术研究、种植技术推广等工作;公司深化与中国科学院遗传发育研究所、天津市农业科学院、天津农学院等科研机构的产学研合作,持续推进小站稻育种基础研究,推动科研成果转化。

目前,公司拥有小站稻选种材料9500多份,品比材料250多份,稳定品系材料370多份,3个品系参加国家和天津区试,小站稻公司自主选育的“津垦33”已通过国家新品种审定。

“上世纪60年代,小站稻大多采用来自日本的品种,口感好,但产量、抗性有所欠缺。推动小站稻品种本土化,选育出保留小站稻独特风味,兼具长粒、优质(品质达到国标一级)、理想株型、产量达600公斤以上等优良特性的品种,是我们一直以来努力的方向。”天津农垦渤海农业集团有限公司总经理韩义介绍,“农民希望品种抗倒伏、抗病虫害,大米加工厂注重出米率、米质、外观、口感,以及耐储存、耐高温等特征。作为企业,我们在育种实践中注重让市场端‘提要求’,据此‘订制’出相应的品种。”

“津育粳22”“金稻939”“津原U99”“天隆优619”……多年努力下,围绕优质小站稻品种资源开展的世代选育工作正在进行中。“2024年,小站稻公司获批农作物种子生产经营许可证,这对我们而言意义重大。我们虽不是专门经营种子的公司,但育种、繁种、科研已具备相当的实力。”韩义说。

记者站在黄庄农场的田埂上,一块块面积30亩的大条田排列在田野间;使用激光平地技术,每个地块的平整度大大提高;田块中央,一根直径达80厘米的水泥管道贯穿其中,确保种植季能将水快速输送到每一棵水稻……排灌沟渠、田间道路、防护林、电网等稻田基础设施样样俱全。近年来,小站稻公司加大投入力度,将自有种植区全部打造成高标准农田。

生产中的“学问”更多。集成应用超前控蘖、侧深施肥、简化施肥、统防统治等高效栽培技术,结合全程机械化管理,降低了水稻倒伏、病虫害发生风险,生产成本也大幅降低,种植效益得到提升。

以侧深施肥为例,过去人们施肥大多采用“撒播”,散落在土壤表面的肥料会随着水的灌溉流失。采用侧深施肥技术,在机械插秧的同时,于稻秧一侧约5厘米深的土壤中进行定量准确施肥,大大提高了肥料的使用效率。超前控蘖则是在6月25日至7月6日晾田10天,以提高肥料利用率、增强根际微生物活性,从而提升稻米品质、改善后期通风透光条件,降低水稻后期的倒伏风险。

在大钟农场,一场循环农业的实验已初步取得成效——天津食品集团下属的鸡、牛、猪等多个畜牧养殖业,将畜禽粪污无害化处理后制成有机肥或沼液还田,4000多亩土地的有机质含量提高了千分之二。

“农场周边的农民对这一技术的认可度很高。过去农民大多没有‘养地’的意识,看到农场的先行示范作用,我们又邀请专家讲解普及,这项技术逐渐在农民中推广开来。”小站稻公司副总经理李永杰告诉记者。

推动小站稻绿色高效生产,天津食品集团引领在前:积极参与天津小站稻6项地方标准制定工作,实现了小站稻从品种选择、基质育秧、绿色种植、加工仓储、品类分级、食味评价等全过程的技术统一;坚持全过程标准化管理,制定《农垦水稻种植技术规程 天津农垦优质粳稻》等团体标准,制定《小站稻种植作业标准书》技术规程,按照技术规程开展田间种植各项工作;产品可追溯覆盖率达到100%;积极开展小站稻产地环境和产品绿色认证,集团现有小站稻有机认证面积200亩,小站稻绿色食品种植基地认证面积19200亩,小站稻GAP(良好农业规范)认证面积28000亩。

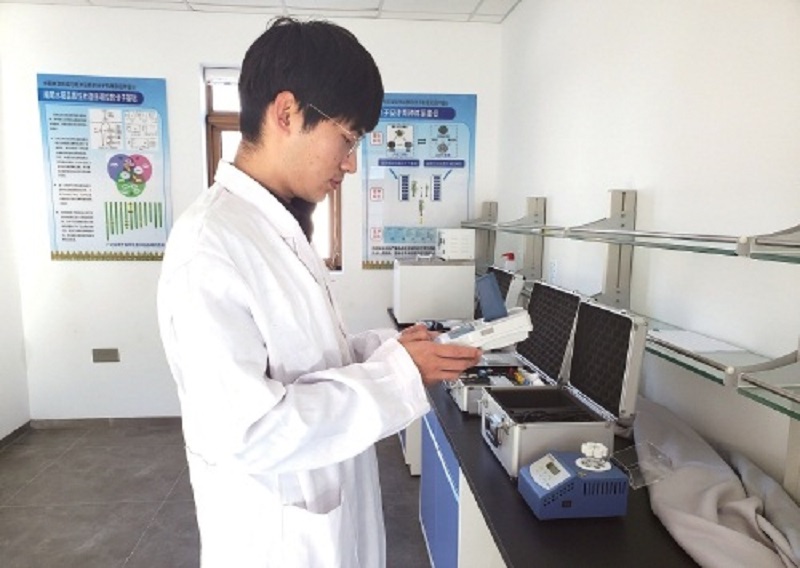

每到水稻生长的关键时节,李永杰会带领他的技术团队,手持无人机多光谱成像仪器,查看秧苗的生长情况。“通过遥感成像技术,我们可以计算缺秧率、分蘖指数、成穗率,估算产量,将其作为评估种植团队作业效果的依据之一,大大提升了田间管理的精准度。”李永杰介绍,随着种植规模不断提升,物联网技术、遥感技术、人工智能方法等越来越重要,推动传统农业向精准作业、精细管控的智慧型农业转型。

2020年,小站稻公司依托天津食品集团农业生产资源综合管理平台,引入变量施肥灌溉、高效植保监管、视频图像管理等多个智慧农业应用板块。

李永杰表示,目前他们正在开展实验,监测各水稻品种在不同环境、不同水肥施用量条件下各生育期的生长情况和多光谱图像,提取叶面积指数(LAI),植被覆盖度(FVC)、叶绿素含量(Cab)等指标,分析不同时期叶片颜色与稻谷产量、品质等指标的相关性。“我们希望在此基础上总结出作物生长模型,从而进行更精准的生产技术指导和决策。”李永杰说。

截至今年,宝坻区八门城村村民张永增与小站稻公司已合作了12个年头。

“2013年,我就和天津农垦渤海农业集团有限公司合作,当时种的是‘金川1号’,渤海农业提供品种,我在他们的指导下按技术规程种植,收获后渤海农业以高于市场价回收。”张永增说。

今年,张永增在宁河区大北涧沽村和船沽村流转了1300多亩土地,其中600多亩种植小站稻,种子是小站稻公司与天津市农业科学院合作引进的“金稻939”。张永增算了一笔账,每亩地能收1100斤稻谷,以每斤1.8元的价格出售,扣除成本后,每亩可获得纯收入200多元。

张永增还是小站稻公司重点发展的5户核心种植示范户之一。公司推广的一整套标准化、绿色高产高效的种植技术,张永增都要“跟着做”。在小站稻公司的服务引导下,他的种植水平显著提高,还示范带动周边农户提高水稻种植技术。

大钟农场有一间会议室,从2020年起,小站稻公司的技术人员在此定期开展技术交流培训和服务,向农民传授绿色高质高效的种植技术。天津市农业科学院农作物研究所研究员王胜军、天津市优质农产品开发示范中心研究员于福安、宝坻区农业发展服务中心研究员哈德卿等技术专家向农民“传经送宝”,传授稻鱼共生、统防统治、减肥增效等实用技术。

韩义表示,小站稻公司以完善联农带农机制为抓手,充分发挥国有农场有规模、有组织、有标准的优势,通过订单种植、技术服务等方式,规范生产、建立品质标准,不断提升稻米产量和品质,促进天津地区小站稻产业由传统种植模式向标准化管理转型升级,切实发挥国有企业先行探路、引领示范、辐射带动作用。

2022年,总投资6亿元的小站稻“收储+”项目正式启动。项目建成后,将具备20万吨的储备能力和日处理2000吨的烘干线,为农民提供烘干、收储等更多服务。目前,一期11万吨储备库已建成投产。

“截至目前,天津食品集团自有小站稻种植面积稳定在4万亩左右,联农带农种植面积稳定在12万亩以上,整合形成35万吨小站稻精深加工能力、50万吨稻谷专用承储库和19万吨大米低温冷藏库。‘收储+’项目协同集团现有的育种、育秧、加工、仓储等环节,将进一步强化小站稻全产业链上、下游联动,更有力地带动农民增收致富。”天津食品集团相关负责人表示。

责任编辑:事业发展处