摘要:在农业农村现代化进程中,存在共性因素与一致性特征。梳理发达国家农业农村现代化历程,特别是,对照20世纪60年代以来的发达国家的农业农村发展,能够观察到农业生产方式、农产品供应、农业技术进步以及农村居住形态都发生了很大变化。通过对照发达国家的经验,不难发现既有的城乡一体化发展仍然是基于传统二元视角的人为建构,而未来现代化的路径更倾向于一元化的内生演进。显然,生活在“农村”的未必是“农民”。我国正处于向高收入国家的过渡阶段,通过汲取发达国家农业农村现代化的发展经验,总结有关农业专业化、城乡一体化发展、农业支持保护等方面的启示,探索适合中国发展的内生演进路径尤为重要。

关键词:农业农村现代化;劳动生产率;城乡一体化;粮食安全

(一)农业农村的空间可分

从工业化以来,发达国家农业农村的功能不断分化,最为典型的表现是生产和生活在空间上的分离。工业化以前的农耕文明时期,无论是城市还是农村,其生产生活的空间形态是高度统一的。农村最主要的经济活动是农业生产,而生活在农村区域的都是农业生产者。尽管在农村的居住形态更多地表现为聚居,其中少部分聚居形态在历史上演化为城镇,但是绝大多数仍然是农村形态,居民的收入来源仍然是农业生产,而非其他形态。这一情况随着工业化进程发生较大变化,尤其是现代生产力要素的引入,使得城市与乡村的生产生活形态都发生了很大变化。

在现代城市中,工作通勤时间不断延长似乎是“现代化”的特征。同样对于农业生产而言,当集约化水平的提高、“房前屋后”的就近劳作模式日益被摒弃之时,农业农村的空间可分性便快速显现出来:居住在农村未必从事农业生产,从事农业生产未必居住在农村。在美国历史上先后发生了两次工业革命,第二次工业革命是南北战争到20世纪初,其典型特征是劳动力不再无限增长,工资率随生产效率开始提高,这与当前中国工业化进程大体相似。在这一过程中,能够明显地看到农业与农村在空间上的分化。

1870年南北战争结束之后,美国城市化率为25.7%,农业就业人口数为679万人,占农村人口比例为23.7%,如果按照一个农业就业人口负担4口之家,此时农业生产和农村居住在空间上是高度重合的;到1930年,美国城市化率为56.1%,当年农业劳动数量大致为1060万人,农业就业占农村人口的19.6%,此时农业生产和农村生活空间开始走向分离;1960年美国农村就业占农村人口比例下降到10.7%,农业生产和农村生活空间呈现大幅分离的形态;2019年美国城市化率为82.5%,农村人口占比为17.5%,其中农业就业人口占农村人口比例为4.5%,也就是说,当前美国农村人口当中,大多数并不从事农业生产。

表1 美国农业就业与农村人口关系变化

数据来源:美国人口数、城市化率数据来自美国劳动统计(https://www.bls.gov/),1960年以前农业就业数据来自LaborForceandEmployment,1800—1960(http://www.nber.org/books/brad66-1);2019农业就业数据来自美国农业部经济研究局(https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?chartId=58282)

通过美国工业化以后越过刘易斯转折点以来的农业农村发展来看,随着现代生产要素和生产方式的引入,劳动生产率大幅提高,空间已然不构成生产生活的必然界限。不仅如此,农村社会的政治空间和经济空间也在日益分离[1]。所以,从农业农村现代化的特征来看,空间功能上的分离是重要特征。当我们无法获得对“现代性”的一致描绘时,不妨反向思考:如果一个社会,仍然需要沿河居住以便就近取水,仍然需要房前屋后进行劳作,那么显然缺乏灵便的载具,显然对自然的利用和改造能力极端低下,因此也谈不上现代性。因此,空间的可分性构筑了农业农村现代性的重要特征。

(二)要素专用性的不断提升

不仅是农业农村现代化,实际上,贯穿整个现代化的另一个特征是要素专用性不断提升。从表现来看,一是既定要素的可替代性,二是不同要素组合的特定性。从通识来看,在农耕时期属于“少了谁地球都一样转”,但是工业革命以后“少一个螺丝钉都不行”,这其中反映的正是要素专用性的差异。农耕时期,最主要的生产要素是人、畜力、土地、气候。这些要素在发挥生产力作用时,往往表现为通用性,即可替代性。不仅是农民个体之间的可替代,换一块土地,仍然可以继续农业生产,产出也不会发生太大变化。例如风磨坊、水磨坊、畜力或人力驱动的磨坊,近乎完全可替代。同时,要素组合相对较为松散,烧畬开荒、奴役劳动、土地租佃……都可以成为特定环境下生产要素组合,这些差异性组合并未对产出有实质性影响。

英国工业革命始于纺织行业的工业化。传统意义上,纺织行业是依附于农业生产的手工业,但是随着纺织机械的发明与改良,纺织行业生产效率发生了革命性变化。这种生产效率的提高,作为要素专用性提高的结果,在形式上不仅是其他要素难以替代纺织机械的工作,同时也使得纺织机械也不能生产其他产品;除此之外,纺织行业的效率提升也使得要素组合更为特定,资本雇佣劳动快速取代其他要素组合。最为典型的是美国,当美国农业仍然身处奴隶制时期,美国纺织工厂则采取有偿劳动方式迅速推动了美国第一次工业革命。

工业革命之后,并没有因为现代化程度提高而削弱要素专用性,反倒是进一步推动了要素专用性的提升。简而言之,农业机械数量并没有因为农业机械对劳动的替代增加而减少,反倒是随着农业机械使用的增加而增加了。美国农业机械发展具有典型性,从1868年第一次尝试使用蒸汽拖拉机,到19世纪20年代拖拉机的广泛使用,再到19世纪50年代的联合收割机,时至今日已经形成了从耕种收到智能农业装备的复杂形态。要素专用性的趋势随着生产力的进步越来越明显,最近一些年来,新疆采棉机的大规模应用便是现代农业要素专用性的体现,也是农业现代化的重要表现。

(三)劳动地位的不断提高

从人类适应自然、改造自然的漫长历史时期来看,劳动相对其他要素的地位始终在不断提高,这种相对地位的提高可以认为是人的现代化的基础。在封建时代,王权更迭和宗教发展始终伴随疆域变动,人类劳动相对于土地和自然资源的价值很低。对此,只不过在生产力条件相对低下的历史阶段,劳动生产率的提高不足以越过人类生存门槛,人口数量变化更多地依赖自然条件,此时劳动的相对地位无法显现。随着新大陆发现、英国工业革命完成,人口增长对自然资源的依赖逐步下降,资本的相对地位快速上升。这是因为资本的效率要高于其他要素。尽管人口数量较历史时期出现大量增长,但是进入工业化城镇化快速发展阶段以后,重要的特征性事实是劳动“无限”供给时代结束,劳动回报随着劳动生产率提高接近同步增长,劳动的相对地位不断提高。

在此,对劳动“无限”供给的理解,其中也包括强迫劳动,其本质在于劳动生产率在边际上几乎零增长,并非是因为劳动市场的供需失衡。从这个意义上来讲,现代化的经济本质在于边际劳动生产率的持续增长,即足以推动经济社会形态变化的进步力量,而单纯的要素数量增长更多的表现为发展力量。至于在工业化城镇化初期,同步出现劳动生产率提高和劳动数量“无限”增长,使得劳动回报并没有与劳动生产率提高相同步,这只是历史发展的阶段性现象,实质是劳动要素优化配置的时间滞后性,例如劳动者素质提高、法律规制完善等。放在较长的历史时期当中,这种阶段性是可以忽略的。

人类劳动生产率提高的实现形式是智慧劳动对一般体力劳动的更新,高级智慧劳动对低级智慧劳动的更新。工业革命以来,机械化实现了对人类体能的极大扩展。农耕文明时期,人类能够获取的最大的动力莫过于风力、水力、畜力,而蒸汽机的发明和改进使得人类的动力来源得以极大扩展。此后电力的出现和广泛应用又更进一步,这些都可以归为人类智慧对体力的更新。随着计算机的发明,相当一部分人类低级智慧劳动被算力替代,高级智慧劳动对低级智慧劳动的替代正在推动劳动生产率的增长。

在工业革命之前,英国已经实现了一轮农业革命,其代表事件是农具改良、轮作制度改进和选择性育种,结果是带来了生产效率的大幅度提高,农业产出获得了前所未有的增长。在1770年前的一个世纪中,英国农业产量的增速超过了人口增速,为工业革命提供了物质基础。随着工业革命推进,带来了财富效应,1801—1900年间,英国的人口年均增速为1.2%,超过农业产出增速2倍;与此同时,新大陆和殖民地通过贸易输入弥补了农业产出的不足,使得工业革命带来的劳动生产率提高可以持续。

实际上,工业革命带来的劳动生产率提高通过工资率的上涨推动农业劳动向工业转移,间接地又促进了农业劳动效率的提高。至于市场供需平衡与劳动生产率提高,则属于两个范畴。在讨论农业农村现代化的时候,对于农业产出的数量平衡与生产效率提高需要辩证看待。

(一)乡村凋敝:农业农村现代化的异步性

农业现代化和农村现代化分别从属于两个体系,农业现代化更偏向于经济领域的现代化,主要衡量标准是劳动生产率;而农村现代化更偏向于社会领域的现代化,其衡量标准应该是多元的。从直觉来看,现代化应该是同步发展的:不可能在一个落后的农耕条件下存在一个高度复杂的城市形态,也不可能在一个先进的工业社会存在传统村落。从实践发展来看,前一种情形确实不存在,但是后一种形态则是现实存在的。尤其是工业化初期,很多发达国家和地区出现了大量的先进工业与传统村落并存的历史现象。这种现象的原因在于农业现代化与农村现代化的异步性,即经济增长与社会发展的异步性,本质在于生产力与生产关系之间的异步性。具体来看,先进生产要素和劳动生产率提升速度更快,而人类生活习惯、文化、宗教等社会变化显然慢于生产变化,从而使得农业农村现代化呈现出发展的异步性。同样地,如果将这种现代化的异步性置于更长的历史阶段,那么便可以忽略不计了,即:现代化发展整体是同步的,但是在特定阶段存在一定的异步性。

这种现代化的异步性并不仅存于农业农村发展当中,当然也表现为城市与乡村在现代化发展当中的异步性。在现代化发展的实践中,异步性都是特定阶段的产物。正是发展异步性的差别,导致了在特定历史阶段,工业和农业、城市与乡村之间在形态上存在较大差别,这种差别就形成了社会意识层面的“乡村凋敝”。必须明确的是,“乡村凋敝”的现象是对比反差的结果,并非乡村自身的问题。作为工业化的副产品,无论是欧洲的英法德,还是美国、日本一直都无法回避“乡村凋敝”的现实认知。

如果这种社会意识和主流价值观产生了矛盾,或者说人们认为“乡村凋敝”是不可容忍的,那么就会实施人为的干预。例如1932年英国出台了《城乡规划法》,二战以后法国先后颁布了《莫奈计划》和《第二个现代化和机械化计划》,英国颁布了《农业法》都是应对“乡村凋敝”的历史情形,这也间接说明了农业农村现代化过程中的异步性。

当然,如果将“乡村凋敝”当作一个必然现象,那么社会意识将会增加包容性,而这种包容性本身也是一种现代性。

(二)农业劳动生产率的同步提升

通过英国工业革命的经验进行梳理,不难发现:英国农业生产效率提高增加了农业产出,减少了农业劳动力,从而为工业革命提供了物质基础;随着工业革命大幅提高劳动生产率,并带来了财富效应,使得人口快速增长,国内食物供应出现短缺,海外农产品的大量进口继续支撑了工业革命;之后,工业革命的成果,例如农业机械和农用化学品的普及,又大幅度提升了农业劳动生产率,并最终使得农业产出增长与人口增长相平衡。

反观美国工业革命的发展,与英国之不同在于:一是美国没有经历过初始农业积累自发演化形成工业化的阶段;二是美国农业生产禀赋更优越,因此并没有经历主食进口弥补资源不足的情况。两国相同之处在于,随着工业化发展,农业劳动生产率接近同步提升,即农业现代化与工业化、城镇化发展大体一致。

对照英美两国的历史经验,工业革命对农业发展尽管存在领先,从劳动生产率变化角度来看,两者之间差异并不大。如果存在长时间的劳动生产率差距,那么会通过产业就业结构变化得以修正。这种行业差距与农业农村现代化的异步性不能等同。总体来看,就经济发展而言,农业现代化与工业革命,或者说全社会劳动生产率提高是同步的。这就意味着,在工业化快速提高劳动生产率的背景下,农业现代化势必将会出现同步提高。

从表现形式来看,不同于工业化带来的劳动生产率提升表现为产出增长,由于农产品总需求的特定性,大部分地区的农业劳动生产率的提升是以要素投入下降为标志的。从投入产出角度来看,单位产出增长和单位投入下降都是劳动生产率提升的表现。当然也存在反例,农业劳动生产率提升表现为产出增长,荷兰就是典型。1950—60年代,农业全要素增长率为年均2.2%,1960—70年代为3.7%,1970—80年代为3.3%[2] ;同比的,1950—60年代,荷兰全要素生产率为年均增长为1.1%,1960—70年代为1.5%,1970—80年代为1.2%[3],出现了农业全要素生产率高于全社会全要素生产率增长的情况。更为直观的,如果以人均附加值来衡量的话,1929年以来,荷兰农业人均附加值一直超过制造业。

之所以农业劳动生产率提升更多时候表现为投入下降,主要源自人口与食物之间的关系。特别是生物能源发展之前,发达国家往往已经实现人口总量稳定,从而导致了食物消费的饱和。在技术条件不变情况下农业生产的效率提升往往表现为投入下降,最典型的就是农业劳动人口数量下降。

(三)食品保障与农业农村现代化

对中国而言,更偏向关注食物短缺与农业农村现代化之间的关系。实际上,按照当前中国劳动生产率衡量,已经越过了粮食安全的早期阶段。在可见的未来,中国食物消费将会迅速趋于饱和。但是,从记忆和文化来看,中国仍然有相当数量的人经历过饥荒,留有深刻的饥荒记忆;加之东方文化中“居安思危”的成分,使得粮食安全成为社会意识的主流形态。透过英国工业革命的发展,从必要性来看,食物供应的确是工业化初期重要的物质积累,如果没有足够的食物就会陷入马尔萨斯的人口危机。

在现代化的概念中,除了工业化、城镇化等概念之外,全球化也是其中一个部分。无论现代化的表现形式如何,开放市场始终是现代化的应有之义。需要看到,工业革命之后的地区性与全球性的饥荒仍然存在,但是这些饥荒与工业化、城市化的关系不大。从工业化历史的概率来看,工业化之后全球饥荒的发生率和人口比例大幅度下降,单纯从工业化程度和饥荒发生率的两组数值来看,两者之间存在明显的反向关系。1960—2018年间,全球营养不良人口从13.3%下降到8.9%,而工业化国家在更早时期就消灭了饥饿。

如果说农业革命或农业产出增长为工业革命提供了物质基础的话,那么随着工业革命带来劳动生产率提高,不仅间接提高了本地农业生产效率,同时也提高了贸易效率,从而在开放条件下获得更稳定的食物保障。对于食物与农业农村现代化的关系,显然二者早期的关系较为紧密。但随着现代化的发展,食物供应的重要性是不断下降并最终从现代化的体系中脱离出来,不可能在一个存在粮食安全风险的社会构建“高水平”的现代化,也不可能在一个“高水平”的现代社会出现粮食危机。

其原因在于,人类食物摄取量从最低水平到最高水平之间存在较大的空间。如果说尚未达到食物消费的最低水平,此时的工业化往往没有实际意义。在一个人类生存都面临挑战的社会,不可能具备劳动生产率提升的人力资本条件。相对而言,如果用恩格尔系数作为指标的话,那么30%的恩格尔系数可以作为现代化的门槛。目前已经完成工业化的国家,其食物供应基本上实现了最高水平,2019年美国恩格尔系数为9.5%,2020年中国为30.2%。食物消费占比越低,食物消费总量越大,需求的饱和程度越高。对于现代化的过程来说,其中的一个标志是食物从短缺走向过剩。

概括来说,食物与农业农村现代化之间,在过程当中,食物供应增长和保障水平提高是必然的。就结果而言,现代化的一个结果就是远离食物供给不足。

2020年,我国人均国内生产总值超过1万美元,正处于中等收入向高收入国家过渡的阶段。从参照系的选择来看,不少观点认为,应当选择主要发达国家在人均1万美元阶段的时期,即1980年代。实际上,当前的高收入国家整体在1980年代进入人均1万美元时代。但是从参照系选择来看,使用绝对指标存在一定的偏差。其一是人均产值包含很强的价格因素,今天的物价水平与历史时期不具有可比性;其二是人均产出的绝对值与经济社会发展阶段存在历史错位。以美国为例,1980年代,尽管此时美国经济增速仍然维持在7%的中高速增长阶段,但是此时美国城镇化率达到70%—80%阶段,已经处于城镇化的成熟期,农业产出已经下降到总产出的2%。经合组织国家在1980年代的发展状况大致类似。如果用1980年代作为参照系的话,与当前中国经济发展阶段是存在错位的。

当农业农村现代化的发展阶段并不是直接对照发达国家在人均收入1万美元的发展阶段,那么从合理的参照系选择来看,采用相对指标,例如城镇化率、经济增长率、农业产出占比等将会更为贴近。按照相对指标构建的参照系来看,现阶段的中国更像是二战以后的工业化国家。以美国为例,1945—1960年间,城镇化从60%增长到70%,这一阶段GDP平均增速约为6%,农业产出占GDP比重降到7%以下;又如1960年代的日本,城镇化从60%增长到70%,GDP平均增速为14.5%,农业产出占GDP比重从12.8%下降至5.9%;其他发达国家的状况大致位于美国、日本之间。整体来看,尽管当前中国人均GDP为1万美元,但是从农业农村现代化的阶段性来看,更接近当前发达国家在1945—1970年间的情形。其实,很难直接获得精确的时间范围,但是通过相似性的经验借鉴来看,当前中国发展阶段更接近主要发达国家1960—1970时期。对照这一时期的发达国家农业农村发展情况,存在明显的共性特征,可以概括如下。

(一)农业产出占比下降,食物消费趋于饱和,农业政策由产出导向转为收入导向

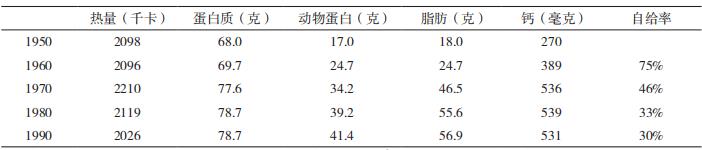

对此,不妨选取日本作为典型加以说明,日本在发达国家当中,工业化和城镇化水平相对较为落后。在1960—1970年间,日本国内食物供给总量迅速增长[4]。根据日本营养调查数据,1970年日本人均每天摄取的热量、蛋白质、脂肪三大营养指标分别为2210千卡、77.6克、46.5克,1960年的相应指标分别为2096千卡、69.7克、24.7克,即便是对照后期的相关数据,也不难发现这一时期日本的食物营养状况已经处于较好状态。

对日本而言,产生的另外结果就是食物自给率快速下降(见表2)。这一点是日本所特有的现象,作为农业资源存在硬约束的国家,为了确保食物供应不得不增加海外进口,只不过在工业化、城镇化的背景下具备了配置海外农业资源的条件。

表2 日本食物营养及食物自给率变化

资料来源:热量、蛋白质、动物蛋白、脂肪、钙指标来自日本营养统计(NNS);自给率来自日本总务省统计局。

可以认为,在食物供给方面,日本在发达国家当中是相对落后的,尽管类似国家还有英国、荷兰、瑞士。除此之外,其他发达国家在1960年代不仅解决了食物的稳定供应,甚至还出现了农业产出的相对过剩,由此农业政策从传统的产出激励转向收入支持。其中最为典型的是欧洲共同农业政策,在1970年代以后开始出现明显转型。如果说1950年代欧洲刚刚结束二战仍然存在食物短缺的话,1962年开始的共同农业政策在初期仍然有产出激励和贸易保护的话,那么到1970年代就转向农民收入和农村发展目标,包括采取产出配额、鼓励生产多元化和农产品品质提升、支持农民收入、促进环境景观等。以法国为例,1960年法国农产品贸易仍然处于逆差状态,农产品出口只有进口的60%,但是到了1970年代初就出现了少量盈余,此后则成为常态

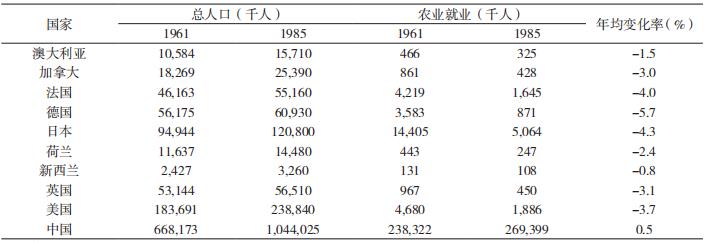

(二)在工业化的拉动作用下,农村人口快速向城市转移,农业劳动生产率提高,农业生产者收入快速提高

整体来看,目前的发达国家基本在1970年代完成了工业化。在工业化过程中,最主要的特征是传统农业生产部门向工业制造业转移劳动力,其内生机制也是明显的:工业部门具有更高的劳动生产率,劳动报酬要明显高于农业。1960年法国农场数量为213万个,到1970年减少到159万个,1990年减少到94万个,至今这一数量仍然在减少;同样地,所有发达国家都是这样的趋势。如果说当前的农场数量减少是因为受到全球农业竞争力的被动影响[5],那么1960年代的农场数量下降则是受到工业部门的劳动生产率领先的影响。能够看到,1960年以后,整个发达国家农业就业人口大约下降了2/3以上,堪称历史以来农业就业下降速度最快的时期(见表3)。

表3 发达国家人口与农业就业变化

资料来源:SearchingforCommonGround.EuropeanUnionEnlargementandAgriculturalPolicy.(FAOAgriculturalPolicyandEconomicDevelopmentSeries-1),http://www.fao.org/3/w7440e/w7440e00.htm#Contents.

伴随着农业就业人口减少,传统意义上的“人地矛盾”趋于缓和,农民收入快速上涨。可以想象:如果农业与其他部门工资率不能同步的话,那么劳动力和人口转移将会一直持续。尽管当前发达国家农业人口仍在向城市转移,但是原因却呈现较大的差异。从客观上来看,1960年代以后,正是得益于劳动力和人口转移,发达国家农业生产者收入有了大幅度提高。从发展趋势来看,以美国为例,1960年农场的平均收入为3228美元,同期城市居民的收入为5940美元。经过30年发展,到1990年美国农场收入大致与城市收入持平。日本1960年农户家庭年均收入为44.3万日元,同期非农家庭收入为49.1万日元;1970年农户家庭年均收入达到159.2万日元,超过非农家庭的135.5万日。

需要指出的是,1960年代以后,农业生产效率的提高缩小了农业与非农部门的工资差异,这只是一方面,另一方面是发达国家对农户的收入补贴。从现实来看,今天发达国家的城镇化普遍超过80%。即便如此,农场数量仍在减少,规模仍在扩大,农业人口仍然在向城市转移。显然,农业与非农部门之间的效率差距在多数国家并没有消弥,同时在农业竞争全球化的背景下,农业生产效率的变化不仅存在于本国的部门之间,同时也存在于区域间的比较。无论如何,最终的结果都是朝向稳定的均衡状态,即:区域农业部门的劳动收入与非农部门相一致,农业生产效率也会形成区域之间的一致。

(三)农村社会形态发生深刻变化,传统村居形态逐步演化为城乡一体化发展,城乡之间的鸿沟逐步消除

工业化和城镇化同时产生两个结果:一是农业人口向城市转移,另一个是总人口数量下降。这也带来农村人口数量的迅速减少,乡村凋敝也成为工业化和城镇化的伴生结果。如果说工业化和城镇化是历史自发演化的产物,那么城乡一体化发展、消除城乡鸿沟则是工业化后期的人为建构的结果,但是这一目标的最后实现可能与人为建构存在偏差。

例如,法国在二战以后,随着工业化发展,出现了大量农民外迁,乡村人口衰退,城乡对等关系被打破。这让法国政府开始重视乡村发展问题。1955年,为缩小日益扩大的东西部贫富经济差距,法国正式实施以“均衡化”为目标的领土整治运动,即通过国家相关的法律法规支持经济欠发达地区乡村发展,实现农村社会资源的优化配置,包括山地、河流和海岸的治理以及生态环境的保护等。1970年,法国颁布《乡村整治规划》,涉及乡村经济、社会、生态、空间、文化等方面,鼓励乡村工业和服务业等非农产业发展。同时,对农村发展的投入从基本设施转变为进一步改善乡村生活条件及提升接待城镇居民设施上。通过数十年的发展,除少数偏远乡村地区以外,地区间、城乡间的差距逐步缩小,城乡间的人口流动也由长期以来的单向变为双向。

包括日本乡村振兴、韩国新村运动等促进农村发展的社会现象无不是“自上而下”的结果。但是人为政策建构的农村发展毕竟是外生的,是一定历史阶段的产物,在一定条件下显示出先进性。其优点在于将农村发展中的部分公共事务转化为社会自觉,例如韩国新村运动之后调动了农民的积极性,使得农村发展进入新阶段。由于人为建构与自然演化之间存在不可避免的结构性矛盾,并不意味着人为建构的天然有效性。

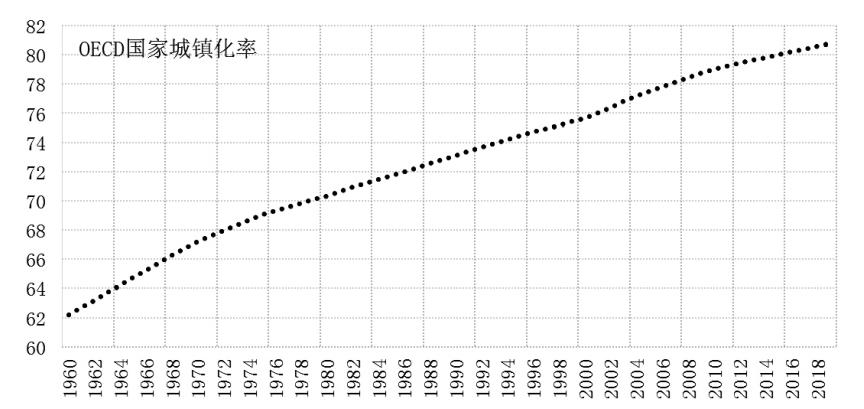

举例来看,以色列在1960年城镇化率为76.8%,2000年提高到91.2%,2019年进一步提高到92.5%。如果说以色列的数据过于特殊,不妨再看美国的城市化进程,2000年美国城镇化率为79.1%,2019年美国城镇化率为82.3%,但是这一指标并没有止步。根据预测,美国城镇化率会继续增长,2030年将达到86%,2040年将达到88.2%。城镇化发展是历史的必然(如图1),最主要的动因来自人口的迁移;同时人为建构带来的农村发展,又出现了一个新的动力因素,部分乡村通过人为建构——如公共服务均等化——实现了城乡一体化发展,即乡村转变为城镇。在这样的情境之下,人为区分城乡的意义已经不大了。实际上,最终结果并非城乡一体化发展,而是生产生活形态的现代化趋同。

资料来源:世界银行

图1 OECD国家城镇化率(%)

(一)农业专业化生产

在农业农村现代化过程中,最直接的变化是农业专业化生产。传统自给自足的生计农业生产迅速解体,面向市场交换的专业生产成为农业生产的主流。当农业产出的交换关系形成以后,农业劳动生产率的提高不再以产量来衡量,而是以产值来衡量,从而在农业专业化生产基础上形成了进一步分工。

从农产品贸易来看,全球最大的农产品出口国是美国。2020年美国农产品出口额为1457亿美元,农产品进口额为1359亿美元;2019年荷兰农产品出口945亿欧元,农产品进口641亿欧元。美国与荷兰分别是全球第一和第二大农产品出口国,但是仍然要看到美国和荷兰都存在很大的农产品进口贸易;同样,巴西也是如此。从农产品消费来看,传统的地域性消费快速被打破,农业专业化生产和交易使得农产品消费的地理空间越变越大。能够看到,当前农产品出口大国往往都是农产品进口大国,从现代农业需求来看,任何一个现代国家或地区,都不可能生产满足所有需求的农产品,农业专业化是现代农业发展的必然结果。中国是全球最大的农产品进口国,同时中国仍然是全球重要的农产品出口国。我2020年,中国农产品进口1708亿美元,出口760亿美元。这也说明,中国农业是深度嵌入全球市场来进行专业分工的。

(二)城乡一体化发展

理论上,现代化带来人类生产生活方式的趋同,城乡一体化发展是现代化的一个表现形式。如前所述,城乡一体化不仅是传统乡村人口迁移的城镇化,而且是通过人为建构带来的传统乡村向现代城镇的形态转化。在1960年代以后发达国家的城乡一体化仍然是基于城乡二元形态的人为建构,主要表现为改善乡村基础设施,改进公共服务。但是这种二元形态的人为建构与现代化发展的一元性是存在结构矛盾的,能够看到:即便是发达国家的农村发展取得长足进步,但是并没有改变城镇化率进一步提高的整体趋势。这也意味着,即使人为建构所取得的先进乡村形态,仍可能会在更长的历史时段凋敝。

严格意义上,城乡一体化的整体趋势是一元的,而非二元的。从历史的长时段来看,除了内生的人口迁移之外,只有传统乡村向现代城镇的形态转化才是可持续的。这一点实际上并非得自发达国家的经验,更像是一个教训。

(三)农业支持保护政策调整

从历史脉络来看,农业支持保护制度在现代化发展过程中不断进化。二战结束以后,由于农业生产能力的欠缺,使得工业化国家增加对农业生产的支持,从而刺激产出增长,满足食物消费需求,这也是工业反哺农业的基本前提。在1960年以后,由于农业生产效率快速提高,主要工业国家基本解决了食物消费问题,即便是农业资源绝对短缺的国家,也通过农产品贸易获得了足够的食物供应。此时,农业支持保护从农业产出激励转向农户收入支持,进而转向农村基础设施和服务,欧盟共同农业政策的转型具有典型性,同样美国农业法案的转型方向也是如此。

站在今天来看,农业支持保护又出现了新的发展方向,逐步从农业生产者的收入支持转向乡村风貌、农业可持续性和粮食安全的消费支持[6]。无论是最新的欧盟共同农业政策还是脱欧以后的英国农业政策,都呈现出类似的进化方向。今天发达国家的农业支持保护政策又有了新的变化,包括政策方向越来越不倾向于弥合农业其他部门之间的劳动生产率的差异——无论是扭曲的价格支持还是普惠的收入补贴——劳动生产率的弥合属于内生问题,外生的政策则更多地偏向对公共领域或未来发展的投资,属于农业支持保护政策在运行过程中的调整。

从农业农村现代化角度出发,政策讨论主要集中在两个领域,一是加速事物发展的内生变化,通过政策的导向性作用,更有效的实现积极目标,就像优良品种的选育;二是尽可能地化解现实矛盾,克服潜在问题,面对情况变化需要能够做出及时调整,实现政策的迭代更新。当前中国人均GDP超过1万美元,按照世界银行标准,即将跨入高收入国家的行列。从人类社会发展历程来看,其中存在一些共性因素,同样也存在一些固有矛盾,梳理历史经验很大程度上并不是为了回避问题,而是客观辩证地看待并应对问题。例如,当前的发达国家在现代化过程中都出现了乡村凋敝的情况,而且也没有太好的方法去解决这一问题。当认识到这一问题之后,需要考虑的是城镇化发展的真正因素,试图通过资源导入去阻挡乡村凋敝并不理智,反而会带来更多的建筑废墟。如果我们能认识到城镇化发展是现代化的必由之路,那么问题就会十分明朗。假定城市化是一元的,而不是传统城乡一体化发展的二元思路,那么农业农村现代化与国家现代化就是统一的。

类似的现实事例有很多,回到政策讨论上,在现阶段,不妨对以下几个问题进行具体分析。

(一)农业支持保护

如果当前谈农业支持保护转向乡村风貌、消费支持可能略有超前,那么农业支持保护到底是保障农业产出数量还是保障农业经营者的收入,是需要有明确取舍的。其前置条件在于中国粮食安全到底处于什么样的状态?居安思危,有危机意识固然很好,始终绷紧粮食安全这根弦固然没有问题,但是在农业农村现代化条件下讨论粮食安全问题,实际上是相互抵触的。不可能在一个粮食安全存在危机的社会当中实现农业农村现代化,农业农村现代化是早已告别粮食危机的一种形态。

回过头来看,2001年加入WTO之前,中国始终是农产品净出口国,但是当时中国已经基本解决温饱问题。近年来农产品进口增长与粮食安全并没有太大关系,需要看到美国是全球最大的农产品出口国,同时也是第二大农产品进口国,决定农产品和食品进口的是收入水平。2012年以来中国成为全球最大的农产品进口国,并不是粮食安全水平下降了,而是粮食安全水平提高了。

其原因在于:对发达国家的食物供应而言,在1960年代以后迅速越过了数量门槛,而后的食物消费变化主要是满足多元化的个性消费需要,因此产生了大量的产业内贸易。例如美国既大量出口普通牛肉,又大量进口高端小牛肉,从而形成了农产品的双向贸易。从这个角度出发,全球不可能存在一个现代化国家,可以生产一切自己需要的食物。直观一点讲:“在一个富裕家庭,不可能永远在家吃饭。”

如果农业产出和粮食安全问题无虞的话,那么农业支持保护政策就需要进行必要的调整:一是对传统农户的生计和收入支持,二是引导农业生产效率的提高。主要考虑的出发点在于:传统农户的收入支持类似于社会保障,可以为社会稳定提供广泛基础;而农业生产效率的提高则是经济社会发展的内在要求,严格意义上,农业支持保护政策并不是社会保障体系的一部分,其设计初衷是支持农业生产效率的提高,特别是通过提高农业社会化服务能力来促进农业生产经营主体生产效率的提高。所以,未来一段时期内,农业支持保护制度一方面是提供农户收入支持,另一方面要引导农业生产的效率提升。

(二)退出机制

透过发达国家的工业化和城镇化历程,实际上触及了一个隐含条件,即现有条件下的农户财产权利的实现及退出。2020年中国常住人口城镇化率为63.9%,但是户籍人口城市化率为45.4%,这个问题成为中国特有的问题。如果说早期的户籍人口城镇化率低于常住人口城镇化率是源于户籍制度,那么当前最大的影响因素则是:集体所有制条件下农户财产权无法得以实现及退出。针对这一问题,近年来出台了一系列相关的改革举措,例如不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件、农村宅基地使用权可以被继承等,但是这些“补丁”措施并不能从根本上解决矛盾。

以美国为例,1950年城镇化率达到64%,2010年达到81%,至今城镇化率仍然在持续提高。在美国城镇化率提高过程中,出现了大量的农场兼并整合,数以百万计的农场经营者转业转产,1935年美国农场数量达到历史峰值680万个,随后不断下降,1950年下降到500多万个,2010降到220万个,2020年进一步降到202万个。与此同时,农业用工人数也大幅下降。在这样的转型过程中,并未出现社会动荡,有没有诱发系统性风险,其他发达国家的经验也是如此。

未来,随着人口老龄化和常住人口城镇化的进一步发展,如果农户财产权利无法得以实现和退出的话,那么农户财产的溢价将随时间发展而消失。原因在于:无论是宅基地、承包地还是集体经营性建设用地,面对劳动生产率的不断提高,相对价值将会持续下降,从而导致财产溢价的消失。以美国土地租金为例,如果扣除通胀因素,1970年每英亩耕地为1024美元,1990年为1214美元,农地价格并没有发生太大变化。

(三)农业农村现代化的同步推进

在农业农村的空间可分性背景下,农业农村现代化发展显然需要区别农业生产与乡村生活两个空间。随着现代农业生产力的导入,无论是基于土地流转和农业社会化服务的规模经营,还是设施农业的发展,农业生产的地理空间不再成为约束条件。例如农村居住形态已经不必过多考虑劳动工具存放。在此条件下,乡村振兴的重点并不是通过合村并居等方式提高居住密度,在迁徙自由的条件下,只要部门之间劳动生产率、区域之间的公共服务水平存在差异,人口流动是不可避免的。因此不存在“上帝视角”去确定最优的集中居住区域,从而实现城乡一体化发展。在此,笔者并不否认合村并居在一定时空条件下的积极意义。

对此需要讨论的重点在于,当无法确定最优在地城镇化方案的前提下,从顶层设计来看,应当对农村人口的迁徙起到积极作用,或者说增加人的自由权利。从全球经验来看,现代化是一元的,城市化的脚步不会停止,未来即使有人生活在“乡村”,在本质上莫过于是某个空间内的低密度社区,居民大概率不以农业作为职业和收入来源,而区域内的农业生产也不会对当地居住带来影响。如果现代化是一元的,那么现有的农户中的绝大多数未来不会从事农业生产,也未必在乡村生活,因此人为建构不应尝试打破城乡一体化发展的内在机制,政策需要更多的包容性。

参考文献

[1]陈明.分工深化、去依附与乡村政经分开改革[J].人文杂志,2021(2):113-121.

[2]RUTTEN,H.Productivity Growth o fDutch Agriculture,1949-1989[M].The Hague,Agricultural Economics Research Institute.1992.

[3]ARK,B.V.,H.D.JONG.Accounting for economic growth in the Nether lands since 1913,Groningen Growth and Development Centre[D],University of Groningen.1996.

[4]YOSHIIKE, N., Y. MATSUMURA, et al..“National Nutrition Survey in Japan.”J Epidemiol 6 (3 Suppl)[J].1996,189-200.

[5]胡冰川.全球农产品市场的一般性解释框架[J].世界农业,2020(6):18-24+132.

[6]余福海,萧子扬,彼得·韦恩斯.脱欧与新冠肺炎疫情叠加冲击后的英国农业政策:变革动力、政策调整与未来走向[J].世界农业,2021(5):37-44.

文中数据来源:

https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-agricultural-revolution/.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8800293/.

https://books.openedition.org/editionsmsh/7544?lang=en.

https://www.britannica.com/place/France/Resources-and-power.

OECD.Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan.2009.

《解锁“乡村振兴”新思路,详解法国乡村振兴经验!》,https://www.sohu.com/a/230850373_457412.

https://www.statista.com/statistics/678561/urbanization-in-the-united-states/.

作者简介:胡冰川,男,管理学博士,中国社会科学院农村发展研究所研究员,主要从事农产品贸易与政策方面研究。

来源:农业农村部管理干部学院学报,2021(03):31-41.

责任编辑:经济研究处